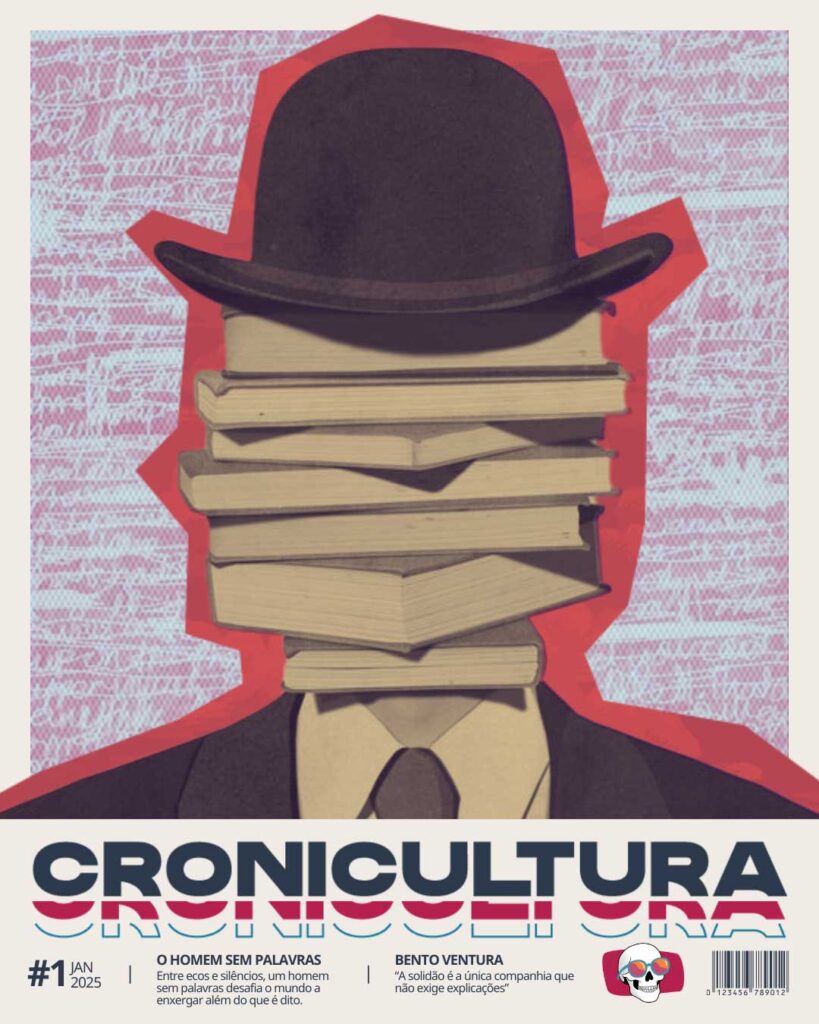

“A solidão é a única companhia que não exige explicações”

(Bento Ventura)

Vi Bento Ventura pela primeira vez em 1994. Ou talvez 95. Magro, curvado, com óculos grandes demais. Ele parecia à margem. Eu buscava respostas; ele carregava perguntas que me assombrariam.

Lembro dele vagando sozinho pelo jardim da universidade, enquanto eu e meus amigos fingíamos liberdade em conversas vazias. Sempre com um livro e um bloco de anotações, seus cabelos teimosos caíam como se escapassem da ordem.

Ou talvez fosse apenas a forma que eu queria enxergá-lo. Porque é mais fácil, não é? Atribuir tristeza, solidão, algum tipo de desvio. Como se tudo pudesse ser reduzido a uma falha. Mas e se não fosse isso? Como nomear o que não se ajusta?

Ele apareceu sem aviso durante uma aula, sentou-se ao fundo com um gesto breve ao professor. Alheio a tudo, permanecia imóvel, o bloco de notas nos joelhos. Naquele tempo, Bento era um enigma esperando ser montado.

Eu evitava a biblioteca, não pelo silêncio, mas porque nele algo me faltava. Mas, naquela tarde, precisava de um lugar para estudar – ou fingir que estudava. Escolhi um canto afastado, abri o caderno, esperei. Então veio. Passos que não apressavam, apenas vinham. Olhei, e lá estava ele. Ou não estava. Ele apenas surgia – Bento Ventura, vindo de onde? Não sei.

Não me olhou, ou olhou sem me ver. Escolheu uma mesa distante, abriu o bloco de notas, e as palavras começaram a nascer sob seus dedos. Tentei desviar, focar em qualquer outra coisa. Quando percebi, ele já estava na minha frente, tão próximo que era como se o ar entre nós tivesse desaparecido.Tocou o livro com os olhos e disse, num tom que mais parecia um segredo: Adoro este livro.

Eu odiava aquele livro. Ética de Spinoza. Era uma angústia em forma de palavras, uma caminhada lenta e sufocante que não levava a nada. Eu vivia entre números, exatidões, verdades que cabiam na palma da mão. Filosofia era outra coisa – um erro estranho, um desvio impossível de traduzir.

Não respondi. Apenas balancei a cabeça, num gesto que era menos resposta e mais tédio. Bento já havia retornado à sua mesa, mergulhado no bloco de notas, como se eu nunca tivesse estado ali. Mas não era verdade. Algo havia acontecido. Algo pequeno, invisível, mas real, como o início de uma história que você não sabe para onde vai.

As páginas dançavam na minha frente, mas era uma dança sem música, sem vida. E então, sem pensar, eu me movi. Caminhei até ele, não por escolha, mas por necessidade. Era estranho pedir ajuda a alguém que, até agora, era quase uma sombra no meu mundo. Bento me olhou como quem não pergunta, como quem não se surpreende. Apenas acenou com a cabeça, como quem vê algo acontecer que já estava ali, desde sempre.

Nas semanas seguintes, nossos encontros na biblioteca se tornaram uma espécie de ritual. Bento explicava as coisas como quem não ensina, mas revela. Era um dizer sem pressa. Como uma fruta que você encontra no deserto, sem saber se vai matar sua fome ou envenená-lo.

Tentei arrancar algo dele, qualquer coisa que preenchesse os vazios que Bento parecia carregar nos bolsos. Perguntei sobre a vida, sobre o antes, mas suas respostas vinham em pedaços que mal se encaixavam. Ele não mentia, mas também não dizia. Era um jogo em que eu perdia sozinho, porque Bento nunca estava para ser ganho. No fim, ele me ajudava sem ajudar, só existindo. E isso, de algum jeito estranho, bastava.

Meses se passaram, e Bento desapareceu como uma lembrança que o tempo dissolve. Continuei meu curso de engenharia, aliviado por não enfrentar mais a filosofia. Sua ausência crescia devagar, ocupando espaços que eu não sabia preencher. O silêncio que ele deixou pesava em tudo ao meu redor. Onde estaria? Voltaria?

Quase um ano se passou, até que, um dia, ele estava lá, sentado no mesmo banco do jardim. Mas algo nele parecia ter ido embora. Sem livros, sem cadernos – só as mãos cruzadas, vazias. O olhar não era para frente; era para dentro. Bento parecia alheio, como se o tempo tivesse, enfim, alcançado seu ritmo.

Bento?

Ele ergueu os olhos lentamente, como quem procura. Não respondeu. Apenas me olhou, tentando reconhecer uma sombra. um rosto familiar.

Você tá bem?

Balançou a cabeça, um gesto pequeno, quase invisível. Só preciso de um momento, disse. A voz baixa, desorientada. Bento estava longe, em algum lugar que minhas palavras nunca alcançariam. Sem pensar, eu disse: Deixa eu te levar pra casa.

Ele assentiu. Levantou-se devagar, como se temesse o chão. Caminhamos em silêncio. Ele apontava o caminho, gestos curtos e precisos. Sem livros, sem palavras, parecia menor. Frágil.

A casa era uma confusão de livros, discos, quadros. Não tristeza, mas desistência – como quem não pretende mais organizar o caos.

Bento, afundado numa poltrona esfarrapada, limpava os óculos na camisa. Estou perdendo a visão, disse com uma calma que me atravessou. Depois, com a mesma serenidade irritante, acrescentou: Não lembro de ter ido à universidade. Só lembro da sua voz, como num sonho.

Fiquei parado, vendo o caos que parecia parte dele – um lugar onde tudo se dissolvia, onde o sentido não existia. As peças de uma vida inventada por mim escorriam junto. Bento não era para ser entendido; ele era para ser deixado. E eu? Eu não sabia o que fazer.

Mas, por dias, fiquei preso entre o impulso e a hesitação. A imagem de Bento, sozinho, vulnerável, me assombrava. Tentei seguir em frente, mas a sensação de algo perdido parecia tomar conta de tudo. Depois de algumas noites em claro que decidi. Eu precisava voltar e visitá-lo. Não sabia o que buscava: lógica no caos? Uma pista de quem ele era? Ou apenas o reflexo do que eu queria que ele fosse?

Ele estava calmo. Uma calma que doía, como um segredo impossível de dividir. Olhei ao redor, buscando algo que o conectasse ao mundo – mas Bento existia fora disso. Só havia ele, a casa e os livros. Ainda assim, algo estava diferente. Nos olhos dele, um brilho quase imperceptível, como se a minha presença fosse apreciada.

Nos aproximamos em pequenos gestos, nos silêncios entre palavras. Bento não pedia ajuda, mas aceitava minha companhia. Assim, comecei a voltar. Minhas visitas eram curtas e desajeitadas. Depois, vieram as horas. Bento começou a falar, mas sempre entre lacunas – pessoas, paixões, profissões, lembranças soltas. Eu ouvia, mais por curiosidade que por empatia.

Demorei a entender que a solidão de Bento não era fuga, mas território. Ele a habitava com a calma de quem não deve explicações. Uma ideia me atingiu: O velho possuía o que eu jamais soube buscar. Uma aceitação cruel, sem desculpas ou justificativas.

Ele mencionava seus empregos como se falasse de sonhos ruins. Jornalista, publicitário, fotógrafo – nada que deixasse marcas. Para Bento, eram apenas passagens. Passagens sem volta, sem rastro.

Trabalho é prisão, disse com a calma de quem já se acostumou. Jornalismo não alcança o coração das coisas, fotografia só rouba pedaços, e publicidade? Mentiras bem embaladas. Falava como quem já viu o que tinha que ver, sem espanto, sem raiva.

Certa vez, Bento me confessou que nunca se formou. Para ele, a arte não cabia em livros, não cabia em aulas. Ela irrompia. Era uma invasão. Perguntei por que andava tanto pela universidade, e ele hesitou. Não respondeu. Não precisava. Talvez não fosse a resposta que importava, mas a pergunta que ficava.

Liberdade, para ele, estava na literatura. Não a escrita que busca prêmios ou reconhecimento. A outra. A que se faz para ninguém, no abandono. Disse que tinha escrito poemas, muitos. Coisa de juventude, chamou. Delirantes, cheios de tudo que os jovens acham que sabem. E riu.

E o que você fez com eles?, perguntei, meio sem jeito. Queimei todos, ele respondeu, seco, como se a pergunta não tivesse importância. Fiquei tentando imaginar – as páginas em chamas, as palavras desfeitas em cinzas. Foi aos trinta, ele disse. Todos acumulam algo nessa idade. Eu queimava. Os poemas eram só para mim. O resto não importava.

Mas e os anos, as noites que ele jogou no fogo? Como alguém apaga a própria história assim?

Perguntei se tinha algo que escapou ao fogo. Ele me olhou, calmo, como se já soubesse o que eu queria ouvir. Escrevi. Muitas histórias. Senti um alívio que nem era alívio, só um respiro breve. Mas ele completou: Escrevi tudo na minha cabeça.

Bento explicou. Devagar, como quem sente mais do que diz. Cada palavra precisava ser exata, cada frase certeira. Não era só o que se dizia, mas como – o ritmo tinha que guiar a forma. Para Bento, escrever era esperar. Esperar o momento certo, a cadência certa, o encaixe perfeito. O papel? Só no fim. Porque, dizia ele, o erro não era aceitável. O erro quebrava o ritmo. E quebrar o ritmo era pior do que esquecer.

Minha mente se rebelava. Quem cria mundos inteiros e os mantém presos onde ninguém pode alcançá-los? Ele percebeu meu desconforto. A frase veio em tom de confissão: Depois de um tempo, escrevi algumas coisas. No papel. Manuscritos, continuou, com a voz tranquila. Passei anos reescrevendo minha biografia. Escrevi muito. Depois cortei até sobrar quase nada – só o que as lacunas diziam.

O que Bento buscava? Perfeição ou apagar-se a si mesmo? Escrever para o mundo ou criar um mundo que só ele pudesse enxergar? Sem perceber, perguntei: Nunca quis um prêmio? Um Nobel?

Ele sorriu, como quem já sabia a resposta antes mesmo da pergunta existir. Não quero ganhar um Nobel. Quero o prazer de recusá-lo. Ele queria ser reconhecido apenas para recusar. Fiquei pensando nisso por dias, tentando entender como alguém podia viver assim, sempre à beira de negar o mundo e a si mesmo. E foi nesse intervalo de pensamento que percebi algo diferente em Bento.

Ele começou a desaparecer, mas não de repente. Primeiro nos gestos – hesitantes, frágeis, como se cada movimento custasse mais do que deveria. Depois nas palavras – que não vinham, ou vinham como ruínas. Suas histórias, antes fragmentadas, tornaram-se ecos desconexos de um mundo que ele já não alcançava.

Ele me chamou à mesa. Espalhados à sua frente, papéis que respiravam cansaço, cadernos feridos pelo tempo, blocos de notas cobertos de rabiscos. Tudo ali parecia carregado de uma urgência que só ele compreendia, como se cada linha fosse a última. Seus textos – ou o que restava deles – eram fragmentos de algo maior, ou menor, ou nada disso. Foi então que compreendi: aquele momento seria um dos últimos lampejos de lucidez de Bento. Não porque ele dissesse, mas porque tudo ao seu redor parecia anunciar.

Sua biografia, como ele chamava, era uma coleção de contos. Histórias feitas de fases e restos, tentando aprisionar o que era imenso. Temas que carregavam uma gravidade que Bento havia destruído, como quem dilacera um corpo para encontrar a alma. Cada história cabia em uma única frase. Só isso.

Está tudo aqui, disse. Sua voz não tremia, mas carregava uma ausência que era impossível ignorar. Não é para agora. Nunca foi para agora. É para depois. Para quando eu não estiver mais aqui.

A pausa que veio depois foi maior que o silêncio. Eu ouvia, atônito, enquanto aquela simplicidade esmagadora me atingia. As palavras ficaram lá, flutuando no ar, como quem não tem onde cair. Olhei para os papéis à minha frente e me perguntei se Bento acreditava realmente no que dizia. Ou se, como tudo nele, aquilo também era uma fuga – um modo de escapar do peso de ser compreendido.

Ele foi partindo aos poucos, como quem não quer ser notado. Os gestos, antes firmes, murcharam; a voz se tornou um sopro, até que não restasse mais nada. Bento se dissolveu no silêncio que escolheu, como se nunca tivesse estado aqui.

Depois que Bento morreu, encontrei os papéis. Folhas soltas, desordenadas – não sua biografia, mas frases cortantes, destiladas até o essencial. No título, definitivo como uma lápide: Fracassei em tudo que tentei, ainda bem. Logo acima, riscado e abandonado, um rascunho de outro título: O Homem Sem Palavras.

As histórias estavam ausentes. Restavam apenas ideias.Tentei decifrá-las, mas encontrei apenas meu próprio vazio. A juventude é só uma ressaca que dura anos. Li aquilo como quem encara um espelho. Era a juventude dele, mas também a minha.

O desejo é generoso; ele te dá tudo, menos o que você quer. Cada linha era uma ferida. Fracassar não é o contrário de viver. É apenas o jeito mais honesto de fazê-lo. Em cada anotação, era como se ele estivesse rindo de tudo, de todos, de mim.

A última frase me atingiu: A morte nunca me preocupou, só me apressou. Olhei para as páginas – eram um abismo. O que ele me deixou foi isso: perguntas que não sei se quero responder.